当前的位置是: 首页 > 成果背景及主要解决的教学问题

成果背景与问题

1.1 成果背景

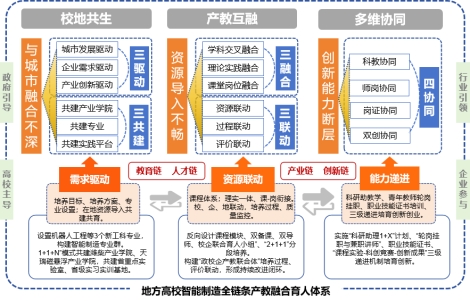

《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》指出,深化产教融合,要发挥企业重要主体作用。潍坊市智能制造装备产业集群是山东省12个省级战略性新兴产业集群之一,潍柴、歌尔等千亿级企业和天瑞重工等专精特新企业形成了相对完备的智能制造产业链。传统机械类专业的转型和新工科人才的培养与蓬勃兴起的产业需求之间存在滞后性。潍坊学院聚焦区域智能制造产业需求,依托传统机械类专业转型发展,以2013年教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革作为起点,联合潍柴集团、天瑞重工等链主企业,历经12年(2013-2025)改革与实践,通过建立“政府引导、高校主导、行业引领、企业参与”的合作机制,促进了教育链、人才链、产业链、创新链四链融通。(图1)

秉持校地共生的理念,以城市发展驱动、企业需求驱动、产业创新驱动的“三驱动”作为人才培养的内生驱动力。校企共建现代产业学院、共建教学资源,共建高水平平台开展协同培养,构建高校与地方的共生生态,链接教育链与产业链。

完善产教互融的体系,建立学科交叉融合、理论实践融合、课堂岗位融合的课程体系,实现校企资源整合和双元互动。以过程联动、评价联动、改进联动的机制为保障,校、企、地三方构建人才培养质量监控体系,形成持续改进培养高质量应用型人才的闭环,链接产业链与人才链。

图1 产教融合培养体系

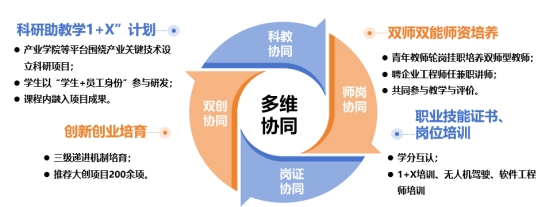

贯通多维协同的路径,实施科教协同、双师协同、岗证协同,双创协同的立体化多层次培养路径,发挥科研作用,聚集实践资源,提升师资队伍水平,强化岗位培训,以提高学生岗位适配能力和创新实践能力为目标培养学生成长成才。

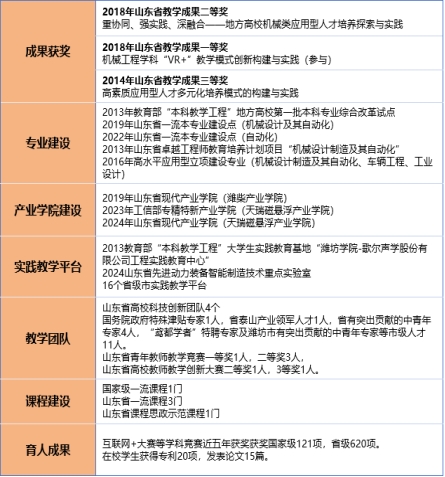

该成果形成校企地协同产教融合培养体系,促进教育链-人才链-产业链-创新链的深度融合,取得以下成效(图2):

①人才培养成效显著。省级教学成果一、二、三等奖各1项;获批省级现代产业学院2个,工信部专精特新产业学院1个,省一流专业2个,获省部级奖项100余项。

②地方资源整合突出。与本地链主企业合作共建潍柴产业学院、天瑞磁悬浮产业学院,共建专业3个,共建实践实习基地77个、科教产联合研发中心6个,与潍柴集团共建省重点实验室1个。

③创新实践能力提升。近5年,学生竞赛获得省级以上奖励655项,其中国家级123项,参赛人次比例提高105%。中国国际大学生创新大赛、挑战杯等获省级以上奖项12项、国家级创新创业项目12项。学生在校期间发表论文15篇,获得专利、著作权30余项。

图2 部分教育教学成果

1.2 解决的主要问题

①地方高校与所在城市融合度不深,机械类专业培养与地方智能制造产业需求契合度不高的问题。

②校企地三方协同培养机制不健全,校企合作表层化,产教融合不深入、不落地的问题。

③传统机械类专业与跨学科的智能制造岗位培养不匹配,学生知识应用与实践创新能力断层的问题。

解决问题的方法

2.1 以“三驱动”优化专业设置,以“三共建”搭建协同平台,实现校、企、地三方价值共融。

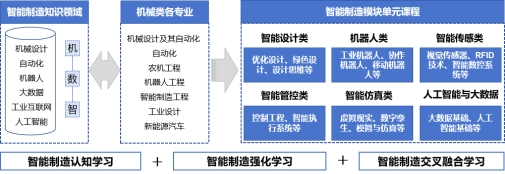

以“三驱动”(城市发展驱动、企业需求驱动、产业创新驱动)作为内生动力,紧密对接潍坊市智能制造产业人才缺口。以产业规划为指引,企业需求为导向,专业群映射产业群,以机械设计及其自动化和自动化2个省一流专业为主干,增设智能制造工程、机器人工程等3个智能制造类专业新的增长点,停招2个专业,构建完善的智能制造专业群,实现对智能制造知识领域全覆盖。

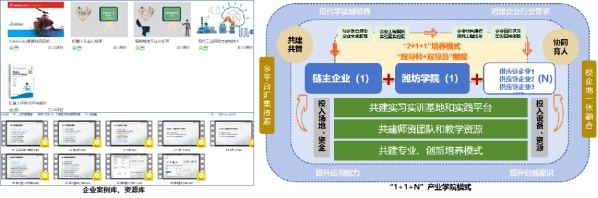

以“三共建”(共建产业学院、共建教学资源、共建高水平实践平台)打造校企地共生生态(图3)。对接智能制造人才需求,构建“学校+链主企业+N个产业链企业”的“1+1+N”产业学院共建模式,建成潍柴产业学院和天瑞磁悬浮产业学院。与英谷等企业建立案例库和资源库,对接大纲融入培养过程。校企共编教材11部,共建省重点实验室等高水平平台,实现校地资源良性互动和协同共生生态。

图3 共建资源 “1+1+N”产业学院模式

2.2 以“三融合”理实一体培养,以“三联动”完善评价体系,实现产教互融。

以“三融合”(学科交叉融合、理论实践融合、课堂岗位融合)将企业工程实践导入专业培养全过程。根据岗位反向设计课程模块,打破学科界限构建“机械制造-数字化-智能互联”课程矩阵,供各专业选择配置(图4)。与潍柴共建Wei Learning数字化学习平台(图5),实施“双备课”和“双导师”制度,强化理实一体教学。产业学院采用“2+1+1”分段模式,后两年在企业完成“课-岗”衔接。

图4 智能制造课程与专业培养关系

图5 Wei Learning 校企数字化学习平台

以“三联动”(过程联动、评价联动、改进联动)作为机制保障,构建完善的质量监控体系。构建“政校企产教联合体”,实现培养过程信息互换与资源共享。建立企业用人评价、第三方数据评估、高校动态跟踪的多元质量评价机制,评价及调查结果建模分析,动态反馈至学生培养方案及专业建设中,完成培养策略调整和持续改进,形成人才培养的闭环。

2.3 以“四协同”,贯通立体多维培养路径,全时全域培养学生的创新实践能力。

以“四协同”(科教协同、师岗协同、岗证协同、双创协同)立体多维培养高质量应用型人才(图6)。实施“科研助教学1+X”计划,产业学院等平台围绕产业关键技术难题,设立跨学科科研项目,学生以“准员工”身份参与研发,课程设置嵌入企业真实项目。建立“轮岗机制”,派青年教师到企业挂职,聘请企业工程师为兼职讲师,参与教学与考评。执行岗位考核成绩、技能证书与学业成绩互认,学生考取职业技能证书可冲抵实践学分。建立“课程实验-科创竞赛-创新成果”三级递进机制,磨炼学生坚实基础,追求创新的品质,提升学生的岗位适配能力和实践创新能力。

图6 四协同培养