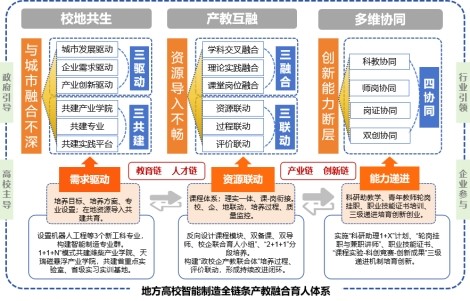

校地共生 产教互融 多维协同

——地方高校培养智能制造领域应用型人才的改革与实践

一、成果背景与问题

1.1 成果背景

《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》指出,深化产教融合,要发挥企业重要主体作用。潍坊市智能制造装备产业集群是山东省12个省级战略性新兴产业集群之一,潍柴、歌尔等千亿级企业和天瑞重工等专精特新企业形成了相对完备的智能制造产业链。传统机械类专业的转型和新工科人才的培养与蓬勃兴起的产业需求之间存在滞后性。潍坊学院聚焦区域智能制造产业需求,依托传统机械类专业转型发展,以2013年教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革作为起点,联合潍柴集团、天瑞重工等链主企业,历经12年(2013-2025)改革与实践,通过建立“政府引导、高校主导、行业引领、企业参与”的合作机制,促进了教育链、人才链、产业链、创新链四链融通。(图1)

秉持校地共生的理念,以城市发展驱动、企业需求驱动、产业创新驱动的“三驱动”作为人才培养的内生驱动力。校企共建现代产业学院、共建教学资源,共建高水平平台开展协同培养,构建高校与地方的共生生态,链接教育链与产业链。

完善产教互融的体系,建立学科交叉融合、理论实践融合、课堂岗位融合的课程体系,实现校企资源整合和双元互动。以过程联动、评价联动、改进联动的机制为保障,校、企、地三方构建人才培养质量监控体系,形成持续改进培养高质量应用型人才的闭环,链接产业链与人才链。

图1 产教融合培养体系

贯通多维协同的路径,实施科教协同、双师协同、岗证协同,双创协同的立体化多层次培养路径,发挥科研作用,聚集实践资源,提升师资队伍水平,强化岗位培训,以提高学生岗位适配能力和创新实践能力为目标培养学生成长成才。

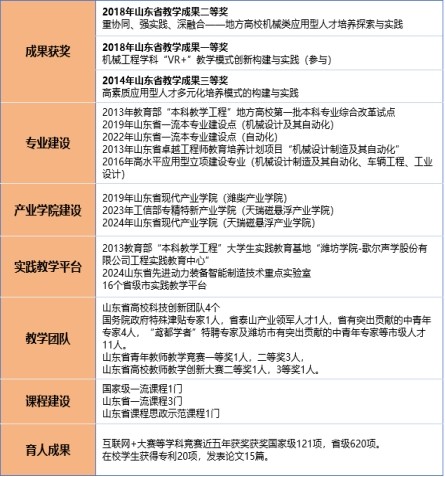

该成果形成校企地协同产教融合培养体系,促进教育链-人才链-产业链-创新链的深度融合,取得以下成效(图2):

① 人才培养成效显著。省级教学成果一、二、三等奖各1项;获批省级现代产业学院2个,工信部专精特新产业学院1个,省一流专业2个,获省部级奖项100余项。

② 地方资源整合突出。与本地链主企业合作共建潍柴产业学院、天瑞磁悬浮产业学院,共建专业3个,共建实践实习基地77个、科教产联合研发中心6个,与潍柴集团共建省重点实验室1个。

③ 创新实践能力提升。近5年,学生竞赛获得省级以上奖励655项,其中国家级123项,参赛人次比例提高105%。中国国际大学生创新大赛、挑战杯等获省级以上奖项12项、国家级创新创业项目12项。学生在校期间发表论文15篇,获得专利、著作权30余项。

图2 部分教育教学成果

1.2 解决的主要问题

① 地方高校与所在城市融合度不深,机械类专业培养与地方智能制造产业需求契合度不高的问题。

②校企地三方协同培养机制不健全,校企合作表层化,产教融合不深入、不落地的问题。

③ 传统机械类专业与跨学科的智能制造岗位培养不匹配,学生知识应用与实践创新能力断层的问题。

二、解决问题的方法

2.1 以“三驱动”优化专业设置,以“三共建”搭建协同平台,实现校、企、地三方价值共融。

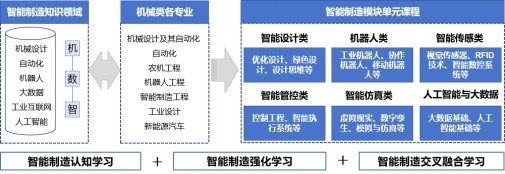

以“三驱动”(城市发展驱动、企业需求驱动、产业创新驱动)作为内生动力,紧密对接潍坊市智能制造产业人才缺口。以产业规划为指引,企业需求为导向,专业群映射产业群,以机械设计及其自动化和自动化2个省一流专业为主干,增设智能制造工程、机器人工程等3个智能制造类专业新的增长点,停招2个专业,构建完善的智能制造专业群,实现对智能制造知识领域全覆盖。

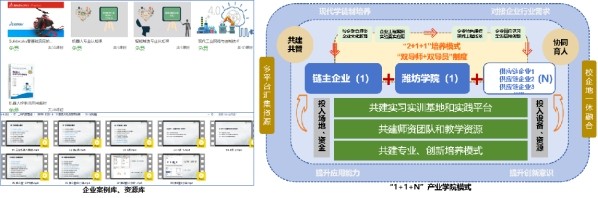

以“三共建”(共建产业学院、共建教学资源、共建高水平实践平台)打造校企地共生生态(图3)。对接智能制造人才需求,构建“学校+链主企业+N个产业链企业”的“1+1+N”产业学院共建模式,建成潍柴产业学院和天瑞磁悬浮产业学院。与英谷等企业建立案例库和资源库,对接大纲融入培养过程。校企共编教材11部,共建省重点实验室等高水平平台,实现校地资源良性互动和协同共生生态。

图3 共建资源 “1+1+N”产业学院模式

2.2 以“三融合”理实一体培养,以“三联动”完善评价体系,实现产教互融。

以“三融合”(学科交叉融合、理论实践融合、课堂岗位融合)将企业工程实践导入专业培养全过程。根据岗位反向设计课程模块,打破学科界限构建“机械制造-数字化-智能互联”课程矩阵,供各专业选择配置(图4)。与潍柴共建Wei Learning数字化学习平台(图5),实施“双备课”和“双导师”制度,强化理实一体教学。产业学院采用“2+1+1”分段模式,后两年在企业完成“课-岗”衔接。

图4 智能制造课程与专业培养关系

图5 Wei Learning 校企数字化学习平台

以“三联动”(过程联动、评价联动、改进联动)作为机制保障,构建完善的质量监控体系。构建“政校企产教联合体”,实现培养过程信息互换与资源共享。建立企业用人评价、第三方数据评估、高校动态跟踪的多元质量评价机制,评价及调查结果建模分析,动态反馈至学生培养方案及专业建设中,完成培养策略调整和持续改进,形成人才培养的闭环。

2.3 以“四协同”,贯通立体多维培养路径,全时全域培养学生的创新实践能力。

以“四协同”(科教协同、师岗协同、岗证协同、双创协同)立体多维培养高质量应用型人才(图6)。实施“科研助教学1+X”计划,产业学院等平台围绕产业关键技术难题,设立跨学科科研项目,学生以“准员工”身份参与研发,课程设置嵌入企业真实项目。建立“轮岗机制”,派青年教师到企业挂职,聘请企业工程师为兼职讲师,参与教学与考评。执行岗位考核成绩、技能证书与学业成绩互认,学生考取职业技能证书可冲抵实践学分。建立“课程实验-科创竞赛-创新成果”三级递进机制,磨炼学生坚实基础,追求创新的品质,提升学生的岗位适配能力和实践创新能力。

图6 四协同培养

三、成果创新点

3.1秉持“校地共生”核心理念,建立“驱动+共建”机制,咬合教育链与产业链。

成果突破传统校地合作中“高校主导、单向输出”的局限性,遵循“校地共生”核心理念,建立“驱动+共建”机制。以产出为导向,优化专业设置,探索并构建了“1+1+N”产业学院共建模式,引进企业案例库和资源库作为教学资源,共建高水平实践平台开展科研与实践。形成校、企、地三方“需求共商—资源共建—过程共管—人才共育”的闭环体系,实现教育链与产业链的深度咬合。

3.2 构建“融合+联动”双向互融模式,破解校企合作表层化难题,咬合产业链与人才链。

构建“融合+联动”双向互融模式。反向设计课程体系,重构培养过程。校企共建Wei Learning数字化学习平台,共同编写教材,施行“双备课”和“双导师”制,全面对接企业岗位要求,理实一体培养。“政校企产教联合体”实现企业、政府与高校协同联动,补齐了质量监控的短板。“需求端+社会端+培养端”构成完整的质量监控体系,促进人才培养的持续改进。校企合作实现深层次产教互融,形成产业链与人才链的深度咬合。

3.3 创建“多维协同、共育共创”的立体化培养路径,咬合人才链与创新链。

科教助力、师岗保障、岗证促进、双创提升构成立体多维培养路径。围绕产业关键技术难题,设立跨学科科研项目师生共同参与研发,课程设置嵌入企业真实项目,实现科研与教学的良性互动。双师双能型师资培养从教师层面解决理论与实践“两张皮”教学现状。开展职业技能培训,冲抵相应学分,提高学生岗位适配能力。设计实施三级递进机制,循序渐进激发学生参与创新的热情,已推荐200余项大创项目立项,参与达3000余人次。全方位促进培养的工程技术人才实践创新能力提升,促进人才链与创新链的深度咬合。

四、成果应用推广效果

该成果经过持续改革与实践,人才培养质量特别是学生实践能力、创新能力显著提升,岗位适配能力更强。企业对毕业生的满意度逐年提升,毕业生在各类岗位上表现突出,成为潍坊市乃至山东省智能制造领域建设的重要人才支撑力量。

4.1 产教融合成果丰硕

产业学院模式成效明显。潍柴产业学院和天瑞磁悬浮产业学院获批省级现代产业学院,天瑞磁悬浮产业学院获工信部专精特新产业学院。(图7)获批山东省首批职业教育产教融合典型案例1项,校企合编教材7部,聘任企业教师28名,3年来500余名毕业生进入智能制造产业链企业工作。参加3个国家级产教联合体,牵头4省7家单位获批山东省黄河流域协同创新中心。建成教育部大学生实践教育基地1个,省级校企联合实习实训基地2个。校企共建省级重点实验室1个、科教产联合研发中心6个,获批省市各级科研实践平台23个。

图7 省级现代产业学院

4.2 培养质量显著提升

毕业生就业率保持在90%以上,60%以上的毕业生进入潍柴、歌尔、天瑞等在地企业单位就业,用人单位满意度、美誉度均在98%以上。每年有20%左右进入北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学等双一流高校继续深造。近5年,学生参加学科竞赛获得省级以上奖励686项,其中国家级142项。中国国际大学生创新大赛、挑战杯等三大赛获省级以上奖项52项,其中互联网+大赛省级银奖等3项,国家级创新创业项目12项。学生在校期间发表论文15篇,获得专利、著作权80余项。

|

4.3 内涵建设取得成效

获省级教学成果一、二、三等奖各1项。获教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点1项,获批山东省一流专业建设点2个、山东省高水平应用型建设专业群(培育)1个。获省部级教改项目45项,其中重点项目3项,教师发表相关教学研究论文56篇。教师参加各类教学竞赛,省级获奖 14项。课程建设取得显著成效,入选国家一流课程1门,省级一流课程3门,其他省级课程23门。校企合编教材11部,正式出版各类教材11部,获省级一流教材1部。师资队伍建设渐趋完善,现有享受国务院特殊津贴1人,省泰山产业领军人才1人,省突贡专家4人,“鸢都学者”特聘专家等市级人才11人,省级示范教学团队1个,省高校科技创新团队4个。(图9)

图9 教学成果奖及出版教材

科研和为企业服务能力提升明显。近5年,获省自然基金等省级以上课题23项,其中国家自然基金3项。完成企业委托等横向科研项目150余项,到账科研经费1.44亿元。获得第三届安全科技进步奖一等奖1项,山东省汽车工业科学技术奖二等奖1项。

4.4 辐射推广作用明显

“校地共生”理念得到社会广泛认可,学校与潍坊10个县市区签订全面战略合作协议,实现了对地方优势特色产业的全覆盖。机械学院与高密市柏城镇共建“智造小镇”,发挥高校的技术和人才优势,赋能当地的智能制造产业,形成很好的示范带动效应。成果在山东科技大学、德州学院、唐山学院、济宁学院、潍坊科技学院等5所兄弟院校推广,受益学生2万余人。

4.5 示范引领社会关注

省领导、省教育厅和潍坊市主要领导到学校调研指导工作,高度肯定产教融合培养为地方发展提供的人才和智力支持。相关成果被教育部网站专文报道,人民网、中国教育报、中国教育在线、大众网、山东电视台等30余家主流媒体报道200余次。(图10)

图10 部分媒体报道

五、本成果中数字化应用情况

5.1 校企共建数字化教学平台

与潍柴集团共建Wei Learning数字化教学平台,集理论教学、实践、评价于一体,具有线上建班、专题学习、直播、考试、调研、知识闯关、竞赛”等功能。开设“企业大讲堂”、“企业学术沙龙”、“企业专家讲堂”等栏目,打造“主题化、场景化、碎片化”学习模式,提升学习体验。

平台建设了丰富的在线学习资源,共开设13个域、68个类、120个子类的课程。例如《汽车发动机构造》理论环节和《发动机装调技术》实践环节,除课堂授课外,学生须在平台中完成以发动机生产、安装、维修和调试为实际案例的线上和线下混合式教学。

5.2 智慧课程建设

以课程目标为导向,结合数智技术开展智慧课程建设与应用。构建“通用大模型+垂直领域智能体”协同网络,打造“师-生-机”共同体,开展人机协同的教学创新;依托智慧课程平台,建立动态评价体系,实现数据驱动的精准育人。

图11 智慧课程建设

已建设35门数字化课程,其中12门课程完成了多元化图谱搭建等智慧课程初期建设,下步将结合AI技术,继续开发课程数字人、虚拟助教等,进一步深化智慧课程建设(图11)。适时更新数字资源,保证教学内容紧密对接产业前沿,保证教学质量的提升以及培养目标的达成。